救治总原则

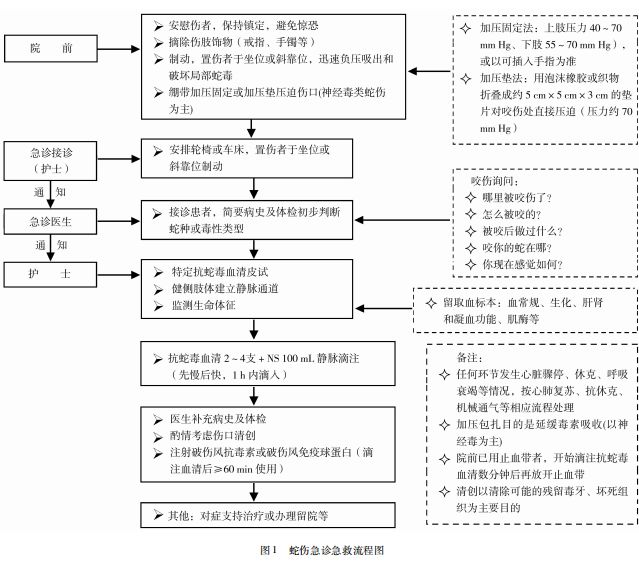

迅速辨明是否为毒蛇咬伤,分类处理;对毒蛇咬伤应立即清除局部毒液,阻止毒素的继续吸收,排出已吸收的毒素;明确毒蛇种类后尽快使用相应的抗蛇毒血清;防治各种合并症。蛇伤急诊急救流程见图1。

现场急救

原则是迅速清除和破坏局部毒液,减缓毒液吸收,尽快送医院。有条件时应迅速负压吸出局部蛇毒,同时使用可破坏局部蛇毒的药物如胰蛋白酶、依地酸二钠(仅用于血液毒)进行伤口内注射,或1/1000高锰酸钾溶液伤口内冲洗。总之,要尽量做无伤害性处理,不做无效的耗时性措施。不要等待症状发作已确定是否中毒,而应该立即送医院急诊处理;不要饮酒止痛;不要喝咖啡饮料 。以下为蛇伤主要急救措施:

1 、脱离

立即远离被蛇咬的地方,如果蛇咬住不放,可用棍棒或其他工具促使其离开;水中被蛇(如海蛇)咬伤应立即将受伤者移送到岸边或船上以免发生淹溺。

2 、认蛇

尽量记住蛇的基本特征,如蛇形、蛇头、蛇体和颜色,有条件最好拍摄致伤蛇的照片。现场最好不要企图去捕捉或追打蛇,以免二次被咬。

3 、解压

去除受伤部位的各种受限物品,如戒指、手镯/脚链、手表、较紧的衣/裤袖、鞋子等,以免因后续的肿胀导致无法取出,加重局部伤害。

4 、镇定

尽量保持冷静,避免慌张、激动。

5 、制动

尽量全身完全制动,尤其受伤肢体制动,可用夹板固定伤肢以保持制动,受伤部位相对低位(保持在心脏水平以下),使用门板等担架替代物将伤者抬送到可转运的地方,尽快将伤者送到医疗机构。

6 、包扎

绷带加压固定是唯一推荐于用神经蛇毒咬伤的急救方法,这种方法不会引起局部肿胀,但操作略复杂。其余类型毒蛇咬伤部位可使用加压垫法,操作简单、有效。这两种方法对各种毒蛇咬伤都有较好的效果。

7 、禁忌

除有效的负压吸毒和破坏局部蛇毒的措施外,避免迷信草药和其他未经证实或不安全的急救措施。

8 、呼救

呼叫120,尽快将伤者送去医院。

9 、止痛

如有条件,可给予对乙酰氨基酚或阿片类口服局部止痛。

10 、复苏

急救人员到现场急救时,原则上应在健侧肢体建立静脉通道,并留取血标本备检,根据情况给予生命体征监测,必要时给予液体复苏。如患者恶心、有发生呕吐风险者,应将伤者置于左侧卧位;密切观察气道和呼吸,随时准备复苏,如意识丧失、呼吸心跳停止,立即进行心肺复苏。

院内救治

1 、抗蛇毒血清使用

抗蛇毒血清免疫球蛋白(抗蛇毒血清)是免疫对抗一种或多种蛇毒的动物(马或绵羊)血浆中提取出来的免疫球蛋白或免疫球蛋白片段,是治疗蛇伤中毒唯一切实有效的抗蛇毒药,高品质抗蛇毒血清的使用已被广泛接受,是否使用抗蛇毒血清是蛇伤治疗最重要的决策。抗蛇毒血清的使用主要遵守以下三项基本原则:早期用药、同种专一、异种联合。

被毒蛇咬伤后,越早使用抗蛇毒血清,疗效越好,恢复越快,预后越佳。同种毒素类型的蛇咬伤,选择高特异性的同种抗蛇毒血清,可取得显而易见的效果,如金环蛇/银环蛇、眼镜蛇、蝮蛇、五步蛇咬伤可分别使用抗银环蛇毒血清、抗眼镜蛇毒血清、抗蝮蛇毒血清、抗五步蛇毒血清。每种毒蛇含有的毒素中,无论种类还是含量均有差异,仅使用某种同类血清,可能只对部分毒素有效,联合使用两种或以上同类抗蛇毒血清,尽可能增加对毒素的覆盖面和覆盖强度,可以更全面有效地对抗异种蛇毒。对无特异性抗蛇毒血清的毒蛇咬伤,应联合使用同类或相似毒性的抗蛇毒血清。如竹叶青蛇咬伤可使用抗五步蛇毒血清,必要时加用抗蝮蛇毒血清;蝰蛇、烙铁头蛇咬伤可使用抗五步蛇毒血清及抗蝮蛇毒血清;眼镜王蛇咬伤可使用抗银环蛇毒血清,必要时加用抗眼镜蛇毒血清;海蛇咬伤可使用抗眼镜蛇毒血清,必要时加用抗银环蛇毒血清。

① 使用指征

抗蛇毒血清使用越早越有利,但只要中毒症状持续存在,均应使用抗蛇毒血清,几天或甚至几周仍可考虑使用。抗蛇毒血清使用的主要指征是:明确或疑似蛇咬伤,伴有至少一项及以上全身或局部中毒表现:(1)全身中毒表现。出凝血障碍,如咬伤部位之外的全身其他部位自发性出血、血小板降低、出血时间延长、Fib降低,国际标准化比率(INR)>1.2,凝血酶原时间比正常高限高出4~5 s以上,血小板<10×109/L;神经系统中毒表现,如上睑下垂、外眼肌麻痹、瞳孔散大、肌无力或瘫痪、肌束震颤等;心血管表现,如低血压、休克、心律失常、异常心电图;急性肾损伤或肾衰竭表现,如少尿或无尿、BUN/Cr升高、黑尿或褐尿、其他血管内溶血证据、横纹肌溶解(肌痛或高钾血症)、血红蛋白尿或肌红蛋白尿等。(2)局部中毒表现。蛇伤48 h内局部肿胀超过咬伤肢体一半;指、趾咬伤后肿胀,出现广泛水疱;肿胀快速进展(如手足咬伤几小时内肿胀超过手腕或踝关节);咬伤后引流淋巴结肿痛;已知可引起局部坏死的蛇类咬伤,如中华眼镜蛇、五步蛇等。

② 禁忌证

抗蛇毒血清对蛇伤中毒者无绝对禁忌证。抗蛇毒血清皮试不能预测过敏反应,但现行制度仍应在皮试阴性情况下使用;对皮试阳性者,考虑缓慢滴注或脱敏用药。对有血清病、严重过敏或过敏性休克史,应根据中毒严重程度,权衡使用利弊,谨慎决定是否用药,确需用药者,酌情减量,缓慢滴入,密切监测用药反应,并备好肾上腺素等抢救药物和复苏器具。

③ 用量抗

蛇毒血清的用量国内外均没有统一的标准,主要根据病情和临床经验做出决定。

欧美是多价抗蛇毒血清,初始剂量4~6支,对有致命性蛇咬伤的病例,如休克或严重活动性出血,初始剂量增为8~12支,初始用药的中位剂量是9支(四分位范围6~15支)。经使用初始剂量后,若中毒症状得到控制(肿胀和压痛不再进展,PT、Fib、PLT恢复正常或明显得到改善、临床情况稳定(无低血压或明显活动性出血)、神经毒性症状恢复或明显改善,每6小时再给2支,连续追加3次(即于初始剂量后6 h、12 h和18 h各追加一次),以后根据临床情况决定追加与否。如给药两次后中毒症状未得到控制,应按第一次剂量重复用药一次,其后再考虑2支每6 h一次×3次。

我国是单价抗蛇毒血清,初始剂量给予2~4支抗蛇毒血清是合理的,根据中毒严重程度决定增量与否,但一次性超大剂量的抗蛇毒血清可能增加过敏或血清病风险,不应盲目超大剂量用药。通常凝血功能障碍者使用充分中和剂量的抗蛇毒血清后,凝血功能障碍恢复的中位时间是6 h。因此,建议每6~8 h监测临床和实验室指标一次,根据检查结果可考虑每次追加剂量2支,至少2~3次。如初始给药出血停止后1~2 h再发或神经或心血管中毒表现加重,应立即追加抗蛇毒血清。毒蛇咬伤成人和儿童释放毒素量是相同的,但儿童体表体积、体重更小,被毒蛇咬伤后中毒程度较成人更为严重,因此,儿童被毒蛇咬伤后抗蛇毒血清的用量应与成人一致,体重剂量比应高于成人。同理,体型小的伤者中毒程度可能较体型大者更严重。妊娠并非抗蛇毒血清的禁忌证,孕妇被毒蛇咬伤后胎儿死亡/流产率和母体病死率分别为20%和4%~5%,抗蛇毒血清仍是毒蛇咬伤母体生存的唯一有效药物。

④ 使用途径

静脉用药是抗蛇毒血清有效途径。在健侧肢体开通静脉通道更有利于抗蛇毒血清迅速进入血液循环。静脉推注时,应缓慢注入(≤2 mL/min);静脉滴注者,将抗蛇毒血清加入100~250 mL生理盐水中1 h内滴入,滴速应先慢后快(初始时按25~50 mL/h×10 min,余量250 mL/h滴入),用药开始1 h内应密切监测不良反应。如患者来院已经作了局部加压固定或结扎,应在滴入抗蛇毒血清数分钟后再解除固定或结扎(如结扎局部肢/指有疑似坏死表现,应立即解除)。抗蛇毒血清原则上不作肌肉注射,因其吸收极慢且不稳定,只有在无法静脉用药或偏远落后地区,才考虑肌肉注射。

⑤ 使用后监测

抗蛇毒血清是异种血清,易于发生过敏或不良反应,因此在抗蛇毒血清使用过程中、使用后均应密切观察,主要做好临床表现观察和实验室结果监测。前者主要观察生命体征、伤口肿胀范围、出血情况 (每15~30 min)、出入量、过敏或血清病表现如皮疹、畏寒、发热、肌痛、关节痛等;后者主要监测血常规如白细胞(WBC)、血红蛋白、血小板,电解质、肝肾功能、心肌酶或肌酶,凝血功能如PT、APTT、Fib、FDP等。根据观察情况,决定复查时间,如每6 h评估WBC、血小板、凝血功能,直至病情稳定。

⑥ 抗蛇毒血清反应

抗蛇毒血清反应发生率约2.7%。抗蛇毒血清皮试是临床常规操作,但它预测潜在的高敏反应敏感性和特异性低,且抗蛇毒血清使用前使用激素预处理未能减轻早期过敏反应的发生率。使用血清前必须常规备用肾上腺素等抢救药物和器具,充分的容量补充可减轻低血压反应 。

血清反应可分为三类:

(1)过敏反应。开始用药后数分钟至几个小时内出现,瘙痒最多见,可有荨麻疹、干咳、发热、恶心、呕吐、腹痛、心动过速等,少数可出现严重致命性反应,如低血压或过敏性休克、支气管痉挛和喉头水肿等。

(2)过敏原反应。多因血清受污染所致,常于治疗开始后1~2 h出现,表现为寒战、发热、血管扩张血压下降、儿童可诱发热性惊厥。

(3)血清病反应。于用药后1至数周(平均7天),表现为发热、恶心、呕吐、腹泻、瘙痒、再发荨麻疹等,可有乏力、关节痛、关节周围肿胀、淋巴结肿痛、肌痛、多发性神经炎、蛋白尿,罕有脑病。

发生血清反应时临床处理:立即停止使用抗蛇毒血清;保持气道通畅,给予氧疗,必要时气管插管;给予抗组胺药,如苯海拉明25~50 mg 静脉注射;西米替丁300 mg静脉注射;合并气喘者可给予β-激动剂,如雾化吸入沙丁胺醇0.15 mg/kg(≤10 mg/kg),必要时20~30 min重复。非致命性反应者,可给肾上腺素0.3~0.5 mg皮下注射。严重或致命性反应者,给予1:10 000的肾上腺素溶液3~5 mL(30~50μg)缓慢静脉注射;可给予苯海拉明和或糖皮质激素静脉注射等,必要时液体复苏、气管插管机械通气 。

2 、伤口处理

伤口处理应在使用抗蛇毒血清后及早进行。清创主要目的是发现和清除可能残留的断牙、局部坏死组织、创面污染或感染灶。少数蛇伤伤口肿胀明显,有发展为筋膜室综合征风险,需及时切开减压;除此以外,伤口不要求作预防性切开,因切开增加出血和损伤神经、血管或肌腱,诱发感染的风险,如凝血功能障碍未纠正,导致出血不易控制。有条件时可采取负压器吸引伤口,或者采用胰蛋白酶或1/1000高锰酸钾溶液伤口内注射冲洗,以破坏或排出伤口局部蛇毒。坏死皮肤、组织的清理或植皮应在出凝血功能基本恢复,病情稳定后再实施。如确定肢体或指/趾坏疽,可考虑截去坏疽的部分。

蛇毒中毒会表现为室筋膜综合征样改变,但蛇伤患者的室筋膜综合征的诊断不能凭“软指征”(如室筋膜变硬、明显损伤处以外部位疼痛和被动牵拉疼痛等)确定,组织测压(室筋膜间压力>30~40 mm Hg 或舒张压与室筋膜压差<30~40 mm Hg)是诊断和排除蛇毒诱导性室筋膜综合征(snake venom-induced compartment syndrome,SVCS)的重要手段,同时应结合临床是否伴有神经功能障碍和(或)血管受压及血流受影响综合诊断,以免误诊和不必要的切开。不提倡预防性筋膜切开,因其不能改变预后。对明确诊断SVCS患者,使用抗蛇毒血清可降低组织压和肌坏死,有可能减少或避免筋膜切开术的需求。

3 、蛇毒入眼处理

主要是喷毒眼镜蛇(黑颈眼镜蛇)的蛇毒喷入眼睛,现场立即大量清水、生理盐水或乳酸林格液冲洗,局部无需用油类药物或软膏。到医院后仍需彻底冲洗,局部可用0.5%肾上腺素滴剂或4%利多卡因滴眼液止痛;检查排除角膜是否擦伤,可用氯霉素、四环素或环丙沙星等抗生素滴眼液预防眼内炎或角膜混浊。

4 、消肿止痛

是蛇咬伤救治的重要措施之一。非甾体抗炎药(NSAIDs)易促进 或加重出血,阿片类药物止痛较NSAIDs更安全。适当抬高肿胀疼痛的肢体,约相当于胸骨角水平或略高,有利于促进血液和淋巴回流以及肿胀部位组织间隙的液体吸收,减轻疼痛和局部压力,促进肿胀消退和疼痛缓解。如局部张力性大水疱或血疱有破裂风险者,应针吸疱液减压,不宜剪切或撕去疱膜,如为脓性疱液,应针吸送培养。

5 、预防破伤风

毒蛇口腔及毒牙可能带有破伤风梭菌,毒蛇和无毒蛇咬伤均应常规使用破伤风抗毒素(TAT)或马破伤风免疫球蛋白,但破伤风皮试应避开抗蛇毒血清使用过程,至少在抗蛇毒血清使用1 h后再开始皮试和用药,以避免过敏或不良反应重叠。

6 、抗感染治疗

蛇伤不需常规预防性抗感染,对有局部组织坏死、伤口脓性分泌物或脓肿形成者,应给予抗感染治疗。

7 、新斯的明

在充分使用抗蛇毒血清的基础上,对神经毒性蛇伤患者,出现肌无力时可考虑给予新斯的明1.5~2.0 mg肌肉注射(儿童0.025~0.08 mg/kg),如注射后5~30 min神经症状明显改善(眼睑下垂消失或呼吸能力提高等),30 min后考虑重复新斯的明0.5 mg静注或皮下注射,阿托品0.6 mg/8 h,直至病情完全好转,期间密切监测气道,必要时气管插管。新斯的明有增加分泌物的不良反应,遇到患者气管分泌物增多时应少用或停用,使用莨菪类药可减轻其不良反应。

8 、糖皮质激素

早期使用可减轻蛇毒引起的炎症反应、溶血反应和过敏反应,降低毛细血管的通透性减轻局部肿胀和出血。

9 、中草药蛇药

祖国医学对蛇伤有独特研究,如季德胜蛇药片等,其他中医中药亦有不少药剂配方,可能有一定的疗效。

10 、局部负压封闭引流术(VSD)

小规模临床研究显示,负压封闭引流对患肢肿胀、溃烂甚至坏死有良好的疗效,有助于预防骨筋室膜综合征的发生,此方法仍需更多临床验证。

11 、防治并发症

出现呼吸衰竭、休克、心肌损害、心力衰竭、DIC、急性肾衰竭、继发感染等并发症时,应及时处理。特别是呼吸衰竭,其发病急、病死率高,应及时应用人工呼吸机辅助呼吸。早期使用山莨菪碱(654-2)和激素可防治蛇毒引起的MODS。

蛇伤防范及注意事项

社区蛇伤教育是最重要的预防办法。夏秋两季是蛇伤的高发季节,而长江以南各省为蛇伤高发的区域。蛇类的昼夜活动有一定规律,眼镜蛇与眼镜王蛇喜欢白天活动(9~15时),银环蛇则多在晚上活动(18~22时),而蝮蛇白天晚上均有活动。蛇是变温动物,气温达到18度以上才出来活动,所以特别要注意在闷热欲雨或雨后初晴时蛇经常出洞活动。万一遇到蛇,如果它不主动攻击,千万不要惊扰它,尤其不要振动地面,最好绕道而行。不要试图裸手去抓蛇或捡拾看似死亡的蛇,大多数蛇咬伤者是抓蛇或打扰蛇所致。对毒蛇养殖户,加强蛇作业中的个人防护,使用有效的防护工具,如配备防咬伤手套、靴子等装备,并对蛇作业人员进行严格上岗前培训,规范工作程序。